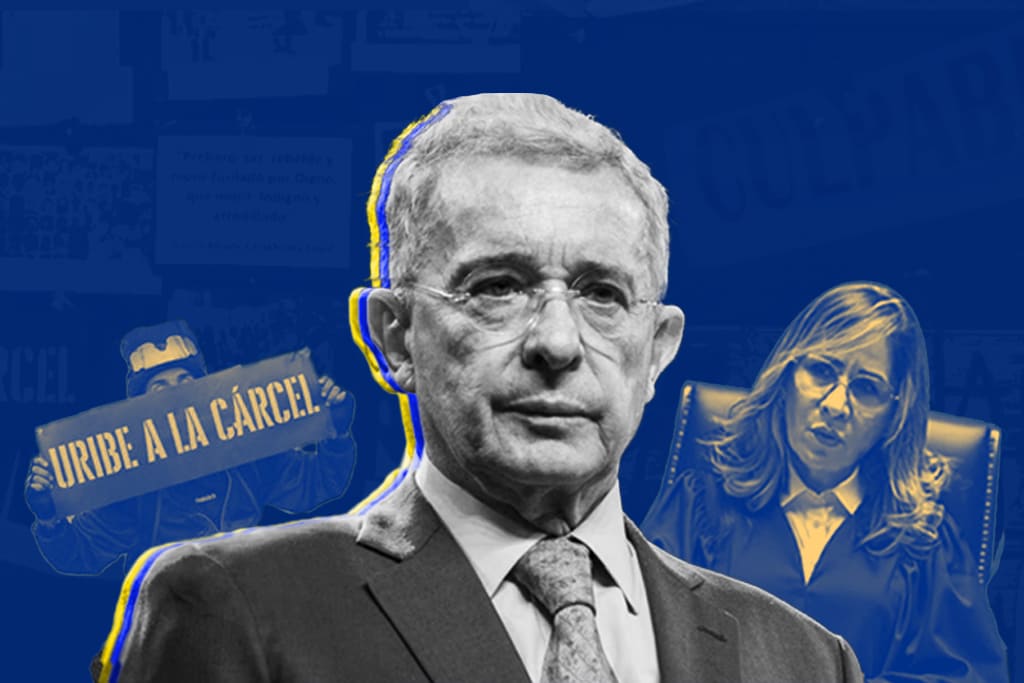

Autor: Equipo In.Visibles Ilustración: Jonathan Gómez

“Este juicio no es un juicio contra la historia política, no es una revancha. Es un acto de justicia y solo de justicia”.

Con estas palabras, la jueza Sandra Heredia anunció el principio del fin de un largo proceso, en el que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, 73, fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en una causa que lo vincula con grupos paramilitares y ha dividido al país. El viernes, Uribe, quien dice que el fallo tiene motivaciones políticas, fue sentenciado a 12 años de prisión, que cumplirá en su domicilio. Sus abogados dicen que van a apelar.

Te contamos lo que necesitas saber sobre el caso, y lo que significa.

Álvaro Uribe es una de las principales figuras del escenario político colombiano. Abogado de profesión, fue senador, alcalde de la ciudad de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia antes de llegar a la presidencia en 2002 y ser reelecto en 2006.

Desde que llegó al gobierno, su obsesión fue combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la ahora desmovilizada guerrilla que en 1983 asesinó a su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra.

Durante sus presidencias impulsó la mano dura y, aunque consiguió regresar una sensación de seguridad a millones de personas, principalmente en las grandes ciudades, fue señalado de permitir graves abusos como la ejecución extrajudicial de jóvenes a los que luego se los disfrazó como “guerrilleros muertos en combate” y el espionaje generalizado de miembros de la oposición, jueces y periodistas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estima que al menos 6.402 personas fueron víctimas de asesinatos y desapariciones a manos del estado durante el tiempo en el que Uribe fue presidente.

El caso contra Uribe empezó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda lo acusó de estar vinculado con el Bloque Metro, una rama del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fundado a finales de los 90 y que operaba en Antioquia, la cuna política y lugar de residencia de Uribe.

Estos grupos fueron responsables de casi la mitad de los homicidios que se registraron en el contexto del conflicto en Colombia, la mayoría en el departamento de Antioquia, según datos de la Comisión de la Verdad.

La jueza aclaró que el fallo no define si Uribe apoyó o no a grupos paramilitares, sino que reveló que el mandatario intentó acallar a personas que darían testimonio en su contra.

Según la investigación Uribe le pidió a su abogado, Diego Cadena, que le ofreciera beneficios a personas, incluyendo al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que cambiara el testimonio que vinculaba al expresidente y a su familia con estos grupos. Pero cuando, en febrero de 2018, Cadena visitó a Monsalve en la cárcel donde cumple una sentencia por secuestro extorsivo para hacerle la oferta, este grabó la conversación.

Entonces, la Corte Suprema abrió un expediente contra el expresidente. Uribe siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política.

El caso es, sin duda, histórico. Además de ser el primer jefe de estado en la historia moderna de Colombia en ser condenado penalmente, Uribe es todavía una figura muy influyente y polarizante en un país que aún sufre violencia armada y que se prepara para elecciones presidenciales en 2026.

“Este caso nos permite entender el tipo de sociedad y la relación que tenemos con la justicia, lo que podemos esperar de la justicia como ciudadanos y esta idea de que nadie está por encima de ella, aun el hombre más poderoso del país. Esto es muy importante en un país donde las instituciones están constantemente en cuestionamiento,” dice Ángela Olaya Castro, Analista Senior en la Fundación Conflict Responses, CORE.

Olaya Castro dice, además, que el proceso logró poner en el tapete la importancia de la relación entre políticos y estructuras armadas y ha permitido comenzar a entender el rol que juegan los tomadores de decisión en la violencia que afecta a miles de personas.

Eso depende de cómo se lo mire.

Para los familiares de las personas que fueron asesinadas por los paramilitares es un avance, dice Olaya.

“Para las víctimas del paramilitarismo, esto significa mucho, muchísimo. Encuentran al menos un poco de calma frente a tanto dolor. En su hoja de vida, Uribe ya tiene la palabra ‘condenado’ y eso ya es mucho”, explica Olaya.

“Para los territorios que han sido afectados por múltiples ciclos de violencia, para los que han logrado hacer memoria, esto es muy importante. En el caribe colombiano, por ejemplo, esto es muy importante porque da una luz de esperanza para que ellos consigan su justicia, aunque sea más simbólica que otra cosa.”

No muy bien.

Las cifras, y las historias, relatan un presente trágico.

El país continúa teniendo una de las tasas de homicidios más altas de América Latina y los ataques contra civiles así como las cifras de desplazamiento interno siguen en aumento. La Cruz Roja asegura que el 2025 se perfila para ser el año con más crisis humanitarias. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para personas que defienden los derechos humanos. El proceso de paz con las FARC sigue sin poder implementarse completamente, mientras que la estrategia de Paz Total del presidente Petro no parece estar dando resultados.

Olaya dice que la forma en la que los grupos armados operan ha cambiado, que la mayoría quiere mantener un perfil bajo.

“Una de las estrategias ahora es que, si hay una confrontación, uno de los actores (armados) evita que la población se desplace, aunque sea a las malas porque si se desplaza genera una alerta humanitaria, entonces quieren evitar que la información salga», explica.

Más allá del fallo, a este proceso, que ya lleva 13 años, todavía le falta un largo trecho.

La defensa de Uribe ya anunció que va a apelar a la sentencia y el Tribunal Superior de Bogotá tendrá hasta el 8 de octubre para decidir.

Mientras tanto, las idas y vueltas entre los representantes de todas las fuerzas del arco político no se detienen.

Pero al fin, Olaya dice que lo que importa de este proceso es que resaltó la necesidad de una conversación nacional sobre los niveles de violencia con los que la sociedad está dispuesta a convivir.

“Uribe consiguió poder porque la gente estaba con la violencia visual muy encima y eso hizo que flexibilizara el resto de derechos y que no creyeran que fuera tan importantes. Pero esas personas no pueden seguir pensando que sus decisiones no han tenido consecuencias.”